几十块钱的盲盒被炒到上千元,甚至拍出108万的天价,义乌甚至有工厂看重“商机”,大干一票,靠着仿货三天赚出一套房。

前段时间,如果你去搜“泡泡玛特”,基本都会被那个长着大白牙、尖耳朵、眼神里写着“别烦我”的娃娃——“Labubu”刷屏。

但谁也没想到,就在热潮最疯狂的时候,泡泡玛特突然股价大跌——一天市值蒸发200亿,投资人悄悄套现离场,黄牛们一夜慌了神,甩货如救火。

Labubu的故事,转眼成了资本翻车的事故。

这不是暴雷,这是塑料泡泡破了。

1

Labubu靠的并不是外貌取胜,以前大家喜欢的玩具,都长得甜美可爱,要么天真烂漫,要么像公主仙女。

但Labubu不一样,它一口龇牙、两只尖耳朵,眼神写着“生人勿近”。

第一眼看上去,甚至有点怪。

但就是这种“丑得有态度”的样子,反而正中当下年轻人审美。

对现在很多年轻人来说,他们更在意“我跟别人不一样”。

Labubu不迎合、不讨好,它彷佛在说:“我就长这样,你爱买不买。”

因为这份反差与拽劲,Labubu反而显得特别有吸引力。

而且泡泡玛特也是营销天才,他们很懂怎么给产品加戏——每一只Labubu背后都有个故事,说它是北欧精灵,有魔法,有传说,还配了特定的背景设定。

再加上盲盒模式的神秘感,一层层地把用户心里那点“想抽奖、想炫耀、想拥有”的心理拿捏得死死的。

几十块买一个封闭包装的盒子,拆开前你不知道里面是什么。

这种随机机制,像极了抽卡游戏和彩票。

没拆之前,全是希望,拆完了,不管开出什么,都想再抽一次。

为什么?因为大脑会分泌多巴胺,这种爽感,比你买到东西还要实在。

一旦抽中了隐藏款,那种虚荣与成就的满足更是翻倍。

不仅开心至极,还能在社交平台炫耀,晒个朋友圈、发到小红书、进盲盒群,别人的羡慕和点赞,就是你花钱买到的“虚拟奖杯”。

泡泡玛特就是靠这种情绪的奖励机制,让人一盒接一盒地买。

但真正让Labubu火出圈的,不是普通消费者,而是黄牛和炒货党。

2

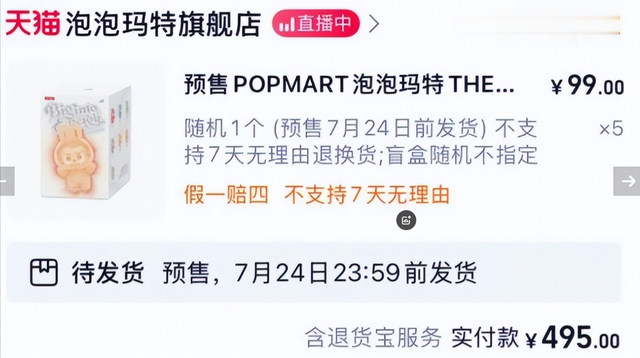

市面上,官方售价59元的盲盒,被黄牛炒到599元还供不应求。限量款、隐藏款更是早早被抢空,转手就能翻十倍。

甚至有玩家一边骂黄牛,一边加价收款,还劝身边得人“早买早升值”。

到后来,不少人买Labubu已经不是因为喜欢,而是想着能不能“炒一波”。

义乌的山寨厂商看准时机也下场仿制,3天赚出一套房不是段子,而是现实。

甚至还有“定制仿版”、仿货盲盒同步上市……整个市场变得魔幻起来。

玩具成了金融工具,塑料成了炒作标的。

是泡沫总有刺破的一天,这波泡泡最先松动的,是投资圈。

5月7日,泡泡玛特的早期投资机构蜂巧资本,正式宣布清仓离场。

这家多年来深度参与泡泡玛特成长的投资方,突然撤资,市场一开始并没太当回事。

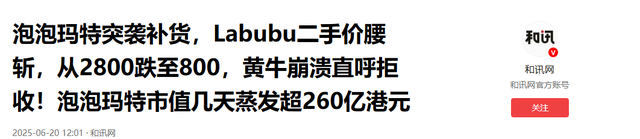

但到了前几日泡泡玛特的股价开始加速下跌,截止6月19日收盘,市值蒸发超过500亿港元。

虽然Labubu热度还在,社交平台还在吹,但资本已经撤退。

这一切跟2019年、2020年炒鞋那波如出一辙。

很多人回过神来才发现,Labubu的火爆,本质上不过是一场“包装过的投机游戏”。

泡泡玛特当然有运营能力,也有内容设计,但它最核心的盈利点,不是玩具,而是“人性中的赌性”。

年初泡泡玛特年会现场,郭麒麟站上舞台,毫不遮掩的开启玩笑:“泡泡玛特是境内最大的博彩公司。”

全场哗然,台上的王宁赶紧打圆场说“别误会”,但大家的笑声已经说明一切。

这句玩笑,说出了很多人心里早已明白的事:盲盒的本质,就是“赌博的变种”。

只是披了一层潮玩文化的外衣,显得更时尚、更有趣,也更能吸引年轻人和未成年人。

那些年为盲盒氪金的学生、刷信用卡买限量款的打工人,现在想起来,也许才开始理解那句“资本收割的艺术就是让你自愿掏钱”。

当一只初代薄荷绿Labubu能卖到108万天价的时候,整个行业的价值观就已经彻底错位了。

它不再是一个“表达个性”的玩具,而是一个“投机标的”。

有人不拆盲盒直接挂到二级市场转手,有人囤几百只只为出货套利。

玩家们也慢慢反思自己的初衷,盲盒是生活的调味剂,还是人性的放大器,亦是资本的收割机。

想必,参与这场战役的大多数人心里已有答案。

最初的热爱,已经变成数字游戏,最初的收藏,成了带镣铐的投机。

而这场热潮的演变,人们的行为越来越浮夸。

晒照从“我也喜欢”变成了“我买得起”。社交平台的评价,从“好可爱”变成了“谁还在接盘?”。黄牛也紧跟步伐,从疯狂囤货变成了“清仓大甩卖”。

所有信号都在告诉我们:Labubu的黄金期,已然过去了。

3

泡泡玛特的跌落,并不是突然的,它是被“高估的虚假繁荣”叠加出来的结果。

黄牛在收割散户,品牌在吃概念红利,资本在赚最后一笔利润。

可当泡沫破裂,留下的只有普通消费者的账单——那些没来得及转手的盲盒、在高位入手的限量款、深夜懊悔的购物记录。

有人说,“愿赌服输”,这就是市场逻辑。

但也有人反驳:利用人性的弱点,把情绪变现,特别是诱导年轻人甚至未成年人参与,是一种不负责任的营销方式。

盲盒不是原罪,问题在于,它从什么时候开始把“兴趣”变成了“陷阱”?

Labubu最早打动人心,是因为它“长得不像别人”。它代表着一种真实、不完美但很自由的态度。

可到了今天,它变得遥不可及,你不再买它,不是因为不喜欢,而是因为买不起。

那个最初能让人找到归属感的“个性图腾”,慢慢变成了“阶层分水岭”。

资本擅长复制,但从不负责守护文化。

当热度消散、泡沫破灭、故事讲完,Labubu还剩下什么?

泡泡玛特不是第一个被资本玩坏的潮流品牌,也绝不会是最后一个。

结语

当年轻人花钱是为了快乐,而商家却用赌徒心理圈钱,这样的市场到底是谁的战场?

Labubu的“丑”,或许是自嘲的幽默,但资本的“吃相”,才是真正的难看。

参考资料

市值蒸发近500亿港元,泡泡玛特的热度还能维持多久?·极目新闻

泡泡玛特突袭补货,Labubu二手价腰斩,从2800跌至800,黄牛崩溃直呼拒收!泡泡玛特市值几天蒸发超260亿港元·和讯网

Labubu!价格,崩了?·金羊网

万宝配资-股票金融配资-投资股票配资-配资行业四大巨头提示:文章来自网络,不代表本站观点。